Владимир Фёдорович с детьми из детдома | «Учительская газета»

«Безвестным полководцем» назвал его боевой друг и писатель Симон Соловейчик. Для многих педагог долго оставался неизвестным. В Чувашской энциклопедии и в книге «Башкортостан: краткая энциклопедия» (1996) его имени нет. В «Краткой чувашской энциклопедии Башкортостана» (2014) дан портрет и поистине удивительно краткое и с ошибками сообщение: «Матвеев Владимир Федорович (18.06.1831 – 1997), родился в Уфе БАССР. Окончил в Уфе среднюю школу в 1950 г., затем поступил в институт международных отношений. В 1957 г. начал работать в журнале «Вожатый». Окончил аспирантуру. Работал главным редактором журнала «Мурзилка». С 1984 г. — главный редактор «Учительской газеты». Только и всего.

Владимир Матвеев родился в семье выходцев из известного села Чуваш Кубово в 18.06.1932 и умер 57-летним 21 октября 1989 года. Сейчас его биографию легко найти в Википедии и в других изданиях.

Я узнал о нем от заслуженного художника республики, фронтовика, преподавателя, директора Чебоксарского художественного училища Ивана Трофимовича Григорьева.

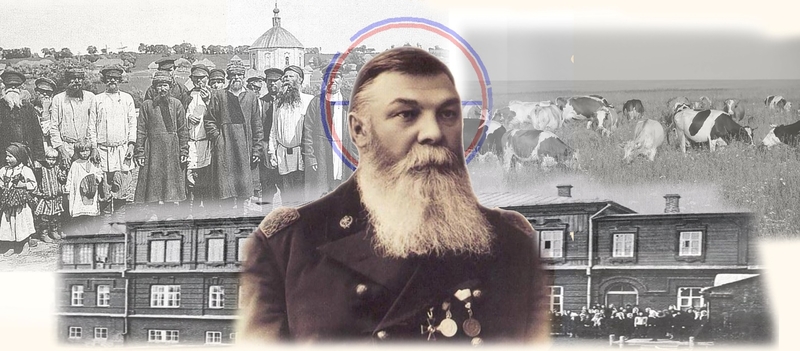

Как и было обещано – первая из последних статей о Яковлеве. Прежде все-таки объясню, почему приостанавливаю тему Яковлева. Эта тема обширна, а сам образ Яковлева и его деятельности сильно отлакирован, идеализирован до предела. Он окутан фальшивыми стереотипами, просто выжженными в сознании современных чувашей, как тавро-клеймо. Попробуйте убрать настоящее выжженное тавро – это очень больно, так же и с сознанием человека – больно, когда рушатся идеалы, кажется, что рушатся опоры твоей жизни… (Поэтому, думаю, нужно дать передышку, чуваши – люди чувствительные…).

А с другой стороны – это очень удобно, – пиши о Яковлеве что угодно, но только положительное, обязательно с эпитетом «великий», добавь кое-что о его современном почитании и, пажалста – научная статейка готова. И такого добра столько, что начинает тошнить от этого обильного елея… Понятно, что сам Иван Яковлевич во всем этом ну никак не виноват.

И это действительно удобно и привычно, а главное разносится по бескрайним полям интернета, как засохшие листья, гонимые осенним ветром… Пара примеров (выборка случайна).

Вот вдохновили комментаторы на продолжение темы.

Есть такая книга:

В этой книге есть статья И.Я. Яковлева:

Вот отрывки из нее с комментариями:

Школа «с 6-летним курсом, куда принимаются молодые люди из чуваш и русских в возрасте от 12–14 лет, с числом учащихся от 90–120 человек и откуда оканчивающие курс выходят в возрасте от 18–21 года…». «…доселе не обучались земледелию. Между тем шестилетний курс и возраст учеников старшего класса (18 –21 года) представляют полную возможность к тому…»

Итак, 100 с лишним здоровых парней, в основном, деревенских, послушных работяг! Чё это они так просто болтаться будут в каникулы летом, их родители как-нибудь без них обойдутся! Ӗҫлеттерес!

«…еще двадцать четыре года тому назад, когда я положил скромное начало Чувашской школе в Симбирске, у меня была идея обучать мальчиков началам земледелия, главным образом, огородничеству и садоводству и притом путем практическим…»

Итак, 24 года назад, чувашские мальчики-сельчане «начал земледелия» не знали.

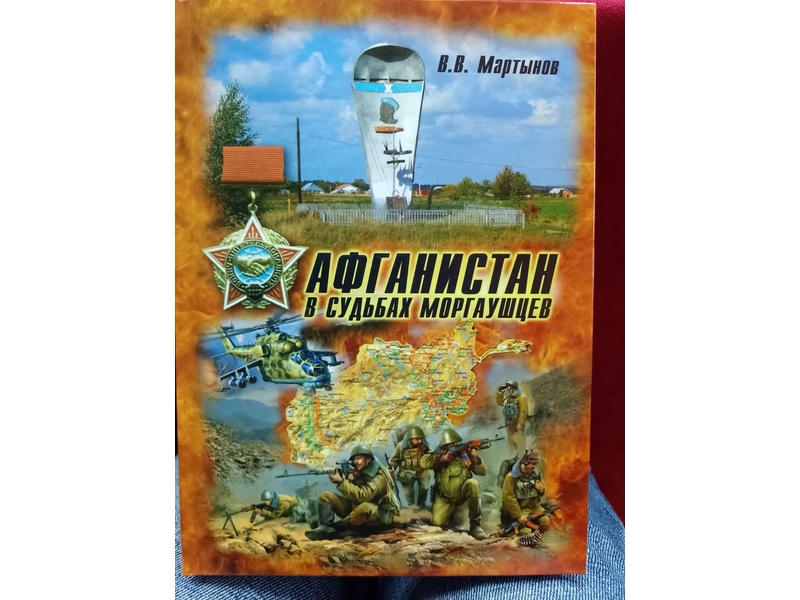

Афганистан не только в памяти районов Чувашии. Он вписан в историю всей России. Долго еще будет биться боль Афгана в душе бойцов-афганцев, их родственников и земляков. Оставившим жизнь в горах далекой страны сыновьям чувашского народа открыли мемориальные доски на зданиях школ и родных домах, открыли памятники и стенды, написали книги, поставили фильмы.

Помню, по свежим следам выпустил книжку о своих земляках журналист Петр Лаштай, издали книги краеведы Яков Зайцев, Николай Малышкин. О своей службе и мытарствах друзей повествовал в романах педагог-писатель Анатолий Хмыт. Теперь мне подарили книгу полковника ФСБ Вячеслава Мартынова «Афганистан в судьбах моргаушцев» (Чебоксары: Своя типография, 2022). По своей привычке литературного критика, позволю себе кратко высказать мнение об издании.

По жанру книга ближе к энциклопедическому справочнику, снабженному сведениями про девятилетнюю войну в 1979-1989 гг., с операциями контингента советских войск в Афганистане, черно-белыми и современными цветными фотографиями, воспоминаниями, письмами и стихами бойцов.

Что означает число Пи? Этот вопрос неоднократно задавала и взрослым, и подросткам. Очень многие знали – 3,14. Но что означают эти цифры, никто объяснить не мог. Многие умели этим числом пользоваться, подставлять в формулы и т.д. Но что значит 3,14 не знал никто. Так и с Яковлевым, много бодрых чисел известно, но что под ними скрывается – вопрос.

Для начала попробуем продолжить тему «печальной фантастики» и попробуем понять сколько учителей вышли их Симбирской чувашской школы. В этом вопросе можно опираться только на труд Г.А. Александрова «Чувашская интеллигенция: истоки».

Сколько юношей и девушек окончили эту школу? С 1868 по 1875 г. школу окончили 25 юношей. Чтобы стать учителями им нужно было еще где-то учиться, сдавать экзамены.

С 1877 г. этой школе было разрешено выпускникам присваивать звание учителя. И в 1879 г. состоялся первый выпуск учителей.

Всего, с этого года и по 1919 г. было 570 выпускников – юношей, из них 6 – без звания учителя (но они все равно работали учителями, как, почему – не знаю).

| АВГ | 19 |

Народная демократическая революция в России началась утром 19 августа 1991 года после заявления ГКЧП и ввода войск в Москву.

Эти исторические факты описаны в Википедии.

В Чебоксарах штабом демократических сил стал НИИ ЯЛИЭ при СМ ЧССР (ныне ЧГИГН) в студенческом городке на Московском проспекте, 29 корпус 1. (За зданием нынешнего Экономического факультета ЧувГУ). Около института о сопротивлении путчу говорил министр юстиции РСФСР Николай Федоров. Он собирался срочно выехать в Москву.

Директором НИИ ЯЛИЭ тогда работал профессор Станислав Малютин. Он предоставил штабу демократов Актовый зал на 2-м этаже. Зал заполнили не только ученые и преподаватели, но и активисты разных учреждений и предприятий Чебоксар.

Как вспоминал художник Валерий Бобков, находившийся в Москве по делам "Союза Чернобыль", он передал по телефону из здания Верховного Совета РСФСР (московского Белого дома) текст Заявления Президента РСФСР Бориса Ельцина о незаконности ГКЧП председателю Чебоксарского горсовета Виталию Алексееву.

В книге, опубликованной в Турции, вышла статья преподавателя Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и писательницы Елены Нарпи. Об этом автор статьи сообщает на своей странице в одной из социальных сетей.

Статью «Репрессии в Чувашии» Елена Нарпи написала совместно с ученым Бюлентом Байрамом. Данная работа опубликована в вышедшей в Турции книге «Репрессия в тюркском мире».

«В этой книге отражена жизнь многих тюркоязычных народов, пострадавших писателей, священнослужителей, людей искусства и культуры. В книге более 700 страниц, украшенных цветными рисунками, напечатанных на отличной бумаге. Выражаю искреннюю признательность Бюленту Байраму, который освещает в этой книге часть трагической судьбы нашего народа в ХХ веке», — сообщила в сообщении Елена Нарпи.

То, что Яковлев был уникальным инспектором, рассмотрели в прошлый раз, но некоторые авторы делают его еще более «уникальным».

В интернете, в связи с деятельностью Яковлева, «болтается» число – более 400 открытых им школ. Где-то пишут «чувашских школ», где-то – «не только для чувашских, но и детей других народностей» (непонятно, ведь он был чувашским инспектором), а где-то пишут «И.Я. Яковлевым и его учениками в Поволжье и Приуралье было открыто более 400 чувашских школ».

А что значит «было открыто»? Сами брали и открывали? На свои средства? Или как? Вообще-то открытие школ было прямой должностной обязанностью окружного инспектора, коим и был Иван Яковлевич. Весь процесс открытия согласовывался с вышестоящим начальством, а деньги «стекались из разных источников», в том числе и сборы с крестьян, пожертвования от частных лиц, обществ и т.п. Министерство просвещения же выделяло деньги на зарплату учителям. Так сколько же школ было открыто окружным инспектором в силу своих служебных обязанностей (и несомненно личного стремления)?

В прошлой статье мы рассмотрели не совсем достоверные интерпретации фактов из жизни и деятельности Яковлева.

Вот еще, к примеру, один из самых «любимых» фактов исследователей-яковлеведов – как Ивана Яковлевича лишили должности инспектора чувашских школ. (Сам термин «яковлеведение» по своей непогрешимости смутно напоминает советский «марксизм-ленинизм»).

Вот только несколько примеров описаний этого «гнобления»:

стр. 143: Клеветнические выступления против Яковлева сделали свое дело… В 1903 году он неожиданно для себя получает отставку от должности инспектора чувашских школ.

стр. 42: Царские власти стремились ликвидировать чувашскую учительскую школу еще накануне первой русской революции…

стр. 34: В конце концов, в результате многочисленных нападок на Яковлева со стороны Министерства народного просвещения и Казанского учебного округа, в 1903 году была ликвидирована должность окружного инспектора чувашских школ…,

стр.

В прошлой статье был пассаж о завещании И.Я. Яковлева всему народу (точнее надо было бы написать «духовное завещание», так как завещание – это все-таки документ об распоряжении имуществом), также задан вопрос «у какого народа есть такое?».

Agabazar тут же предъявляет произведения «написанные в жанре завещания». И приводит примеры разных текстов, в том числе и фейки. Еще раз – речь идет о духовном завещании (наставлении, поучении, пожелании, назидании и т.п.) одного человека всему народу. Это не обращение к детям, однопартийцам, молодежи и не литературное произведение, а еще раз – своему народу (этносу), написанное более 100 лет назад. Это называется – «слышал звон, да не знает где он» или «информационный мусор». Вроде бы по теме, но совсем не по сути, вот такой информационной шелухи и просто придумок полно вокруг Яковлева. И не только вокруг Яковлева, а к примеру было и вокруг художника А.А. Кокеля, всю жизнь занимавшегося развитием изобразительного искусства Украины. Спасибо В. Макаревскому за смелость – книга «Алексей Кокель в паутине историографического мифа» – это честно.