В деревне Малый Сундырь Чебоксарского района 12 августа 2020 года состоялась торжественная церемония чествования известного краеведа, филолога, общественного деятеля Виталия Станьяла (Никитина). Праздник порадовал односельчан: в дождливый день во время вручения аксакалу удостоверения «Почётный гражданин Чебоксарского района» с узорчатой лентой, исполненной мастерами фабрики «Паха тӗрӗ», и открытия мемориальной доски на доме — небо просветлело, заиграло солнце, и детвора с бабушками весело вышли на улицу.

Поздравить В.П. Станьяла и малосундырцев приехали художественный ансамбль Владимира и Светланы Мартьяновых с группой школьников из села Анат-Киняры, глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Александр Кудряшов, глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев, председатель комитета по социальной политике и национальным вопросам Государственного Совета Чувашии Вячеслав Рафинов.

В приветственной речи депутат Вячеслав Рафинов подробно охарактеризовал многогранное творчество Станьяла, дал высокую оценку его краеведческим, педагогическим, исследовательским и общественным деяниям и, вопреки устоявшемуся мнению, даже одобрил его критические выступления в печати.

С начала июня в Центре краеведения и туризма, расположенном в городище «Чемень карди» возле деревни Малый Сундырь Чебоксарского района, состоялись три краеведческие «летучки» с участием почётного председателя Союза чувашских краеведов Виталия Станьяла.

Сперва в Центр краеведения и туризма прибыла группа путешественников из Ульяновской области во главе с руководителем ульяновских краеведов Николаем Казаковым. Экскурсию по Этнографическому музею культуры суваро-булгаро-чувашей и Музею Сибирского тракта и почтовой станции Стан Ял для них провёл председатель Союза чувашских краеведов Сергей Сорокин.

Накануне юбилея Чувашской Республики в «Чемень карди» попутно заглянули тюменские чуваши вместе с председателем чувашского отделения краеведов области Владиславом Тимофеевым. Их сопровождала журналист ГТРК «Чувашия» Марина Карягина. Видеосюжет о встрече был размещён в программе «Вести Чӑваш ен».

На днях в деревне Малый Сундырь почётного краеведа Виталия Станьяла навестили президент Чувашской национальной академии наук и искусств Евгений Ерагин и член президиума Центрального совета чувашских старейшин Чаптай Эльмень.

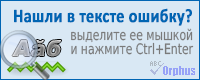

(Читая книгу Геннадия Викторова «Генеральский путь». Чебоксары: Новое Время, 2019. 196 с.)

Книги военного краеведа Геннадия Викторова об армейских защитниках страны у меня всегда вызывают особый интерес. И на этот раз, открывая страницы повествования о двух генералах Виталии и Николае Сидоровых из одной крестьянской семьи, встречаю описания Байконура, Чернобыля, Чечни, БАМа ― Ургал, Чегдомын, Чекунда, Бурея… Чувашский видный революционер, писатель, историк, экономист Метри Юман (Петров) строил БАМ еще в 30-х и умер там в 1939 году. Уже из-за этого меня заинтересовала книга о генералах…

Геннадий Александрович Викторов старательно открывает малоизвестные факты или новые имена из славной когорты воинов, настойчиво пропагандирует их ратные дела и подвиги, ежегодно вовлекает членов Товарищества офицеров в патриотическую работу с молодёжью Чувашской Республики.

Товарищество офицеров «Сыны Отечества» ко времени издания книги «Генеральский путь» собрало в свой круг не менее 500 военных, чувашей и уроженцев Чувашии (в том числе 27 генералов и адмиралов, 4 Героя России, а также ныне здравствующих Героев Советского Союза Михаила Карпеева и Николая Шашкина).

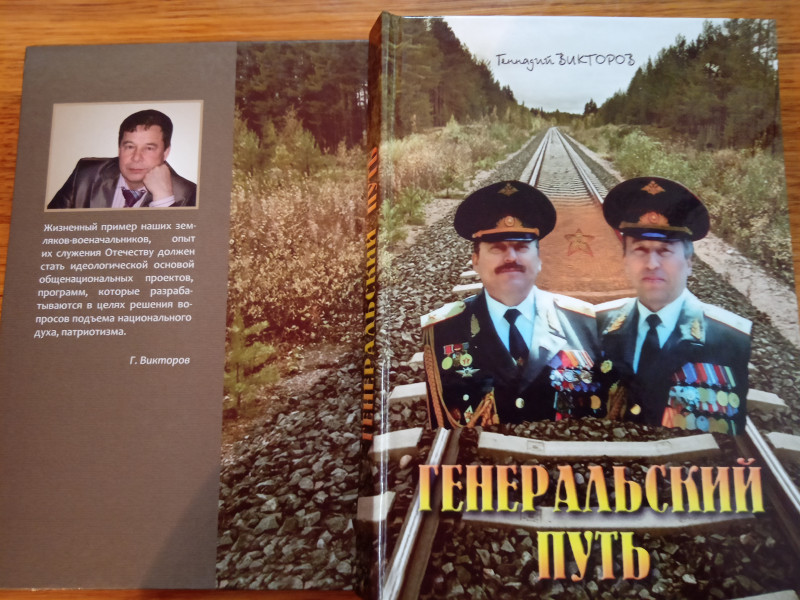

Особая в ряду мемуаристики книга воспоминаний видного партийного деятеля, бывшего первого секретаря обкома КПСС и председателя Верховного Совета республики Александра Петровича Петрова «На стыке двух эпох» выдержала два издания (Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2013; 2020. 335 с.) и заняла заметное место среди самых читабельных книг историко-краеведческой литературы.

Книга почетного историка-краеведа фотокрасочная по оформлению, плотная по содержанию, объемная по охвату материала, многоплановая по тематике изложения. Лирическое личностно-семейное изложено неотделимо от судьбы страны, от жизни народа – в этом, мне кажется, очень важная, интересная для любого читателя сторона книги. Роль личности и начальства в истории, мы в судьбе страны, государство в нашем бытии и другие вечные проблемы встают на страницах воспоминаний.

История родной деревни автора Паймурзино (Кӗртекасси) Моргаушского района, полный портрет предков от прапрадеда Василия Афанасьева, деда Пахома Игнатьева, отца Петра и своей семьи тоже.

В Чувашском книжном издательстве вышла из печати «Энциклопедия Моргаушского района Чувашской Республики» (Чебоксары, 2020, 495 с., тир. 2000 экз.). Составлена она коллективом Центральной районной библиотеки, называемой ныне библиотечной системой.

Краткая Моргаушская энциклопедия профессора Леонида Сергеева вышла в 2002 году и сразу стала редкостью. С тех пор в издании энциклопедий и различных отраслевых справочников произошло много позитивных изменений. Теперь есть с чем сравнивать и перенимать лучшее в составлении и оформлении универсальных историко-краеведческих пособий.

На мой взгляд, пока по полноте содержания и по полиграфическому исполнению лучшими остаются Аликовские, Вурнарские, Ульяновские двухтомники, Ибресинская, Козловская, Красноармейская, Красночетайская, Ядринская, Яльчикская районные энциклопедии. В этот ряд встал труд Моргаушских библиотекарей. Славно поработала библиотека. Жаль, что конкретных имен составителей в книге не названо. Эта скромность на фоне ряда выспренных полусоставителей некоторых справочников кажется излишней.

25 января 2019 года Анат-Кинярская средняя школа Чебоксарского района организовала поэтический фестиваль в честь 80-летия своего знаменитого выпускника и земляка Виталия Станьяла. Видный краевед, журналист, педагог и поэт успешно учился в этой школе в 1947–1957 годах.

На фестиваль собрались чтецы, педагоги, краеведы и многочисленные слушатели из близлежащих деревень. Зал стоя исполнил гимн Анат-Кинярской школы, написанный её выпускником 1928 года композитором Германом Лебедевым. Обращаясь к землякам, юбиляр, как всегда, соединил приятный разговор с деловым. Праздничное слово Виталий Петрович посвятил не рассказам о себе, а сразу начал с того, что одно из старейших учебных заведений Чувашской Республики — Анат-Кинярская средняя школа — осенью должна отметить свое 170-летие. Получая приветствия и подарки от директора школы Татьяны Майоровой, он поднял вопрос о готовности к публикации рукописи истории школы. Председателю Совета выпускников школы Брониславу Андриянову предложил составить отчет о многолетних встречах выпускников и подготовить предъюбилейный план Совета.

Читатель нашего сайта, бывший член университетского литературного объединения «Ҫилҫунат» (Ветрокрылый) Николай Алексеев, сам уже пенсионер и сельский старейшина, посетил накануне юбилея своего учителя, председателя Центрального совета чувашских старейшин Виталия Станьяла. Свою беседу с ним оформил в виде диалога о времени и о себе — о радостях и горестях, об удаче и трудностях, о славе и забвении, которые встречаются в жизни каждого из нас.

— Виталий Петрович, вы стоите на пороге восьмидесятилетия. Чему радуетесь и о чем сожалеете?

— Как ни странно, у меня никаких сожалений и претензий к жизни нет. Жил так, как велела крестьянская мораль, как считалось нужным и как мог. У меня в судьбе нет упущенных счастий. Люди моего поколения, дети Отечественной войны, почти все испытали одну и ту же тяжесть и тягу к жизни, к учебе, к труду и хранили верность памяти своих погибших на фронтах отцов, братьев, дядей.

В разное время бравшие у меня интервью сильзюнатцы Петр Ҫӑлкуҫ, Людмила Сачкова, Анна Давыдова, Олег Прокопьев тоже спрашивали о моих радостях и горестях.

Цель энциклопедии – собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для людей, ныне живущих, и передать тем, кто придет после нас.

Французский энциклопедист ХVIII века Дени Дидро

Завершается выпуск серии энциклопедий районов Чувашской Республики и чувашских национальных краеведческих справочников компактной диаспоры. Из «заграничных» чувашских энциклопедий похвальную оценку получили труды составителя, редактора и издателя Дмитрия Кузьмина («Пензенская, Саратовская и Ульяновская области», в 2-х томах, Ульяновск, 2009, 2012) и краеведа-журналиста Виктора Симакова («Чувашские населенные пункты Самарской области: краеведческий словарь», Чебоксары, 2005; энциклопедия «Чувашские населенные пункты Самарской области», Самара, 2014), коллективные энциклопедии «Чуваши Башкортостана» и «Знатные чуваши Татарстана». Несколько лет назад материалы начали собирать чуваши Питера, Москвы, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского края.

Выпуск серии районных энциклопедий начался с краткой энциклопедии Моргаушского района професора Леонида Павлова, и с тех пор ежегодно появляются все новые и новые издания.

28 октября 2019 года на телеканале «Национальное телевидение Чувашии — Чӑваш Ен» состоялся очередной выпуск авторской программы Александра Магарина «Самана». На этот раз в качестве гостя в студию был приглашён один из лидеров чувашского национального движения, почётный председатель Союза чувашских краеведов, председатель Центрального совета чувашских старейшин Виталий Станьял.

Беседа двух журналистов (Станьял в прошлом — ответственный секретарь газеты «Коммунизм ялавӗ», Магарин работал ответственным секретарём газеты «Сувар») прошла в философском-аналитическом ракурсе. Темами интервью стали актуальность Чувашского национального конгресса, перспективы национального образования и науки, состояние языковой проблемы в республике, тенденции современной чувашской литературы и др.

Видеозапись беседы доступна на сайте «Национальная телерадиокомпания Чувашии»: http://www.ntrk21.ru/video/43341. Повторный показ программы «Самана» с Виталием Станьялом состоится на телеканале «Национальное телевидение Чувашии — Чӑваш Ен» 2 ноября 2019 года в 18 часов.

20 августа 2019 года Национальная библиотека Чувашской Республики и Союз чувашских краеведов провели круглый стол, посвященный юбилею председателя Союза чувашских краеведов Ульяновской области, журналиста и писателя Николая Казакова. 19 июня ему исполнилось 60 лет.

Чебоксарские коллеги называют Николая Александровича «первопроходцем чувашского родинознания». Он работает лесным доктором – лесопатологом, пишет статьи и детские рассказы о лесе и его обитателях, но известным и уважаемым стал как неутомимый руководитель чувашского краеведческого сообщества в Ульяновской области. Союзом Николай Казаков бессменно занимается с первых дней, широко развернул следопытскую работу в школах, много внимания уделяет изданию книг по истории края, городов и деревень, без устали помогает музеям, активно участвует в деятельности областной национальной культурной автономии.

Много добрых слов и грамот, благодарностей и подарков преподнесли ему председатель Союза Чувашских краеведов Сергей Сорокин, старейшина краеведов Виталий Станьял, председатель исполкома Чувашского национального конгресса Анатолий Ухтияров.